近年来,标准化票据及票据标准化在金融市场中扮演着日益重要的角色,尤其是随着标债资产认定规则的逐步完善,其对投资管理领域产生了深远影响。本文将从标准化票据与票据标准化的概念辨析出发,探讨标债资产认定规则的核心要点,并分析这些发展对投资管理的启示,旨在为投资者和金融机构提供理论参考和实践指导。

一、标准化票据与票据标准化的概念辨析

标准化票据是指以票据为基础资产,通过统一的结构设计、信息披露和交易流程,在金融市场发行和流通的标准化金融产品。它通常由金融机构(如银行或券商)作为发起人,将多笔商业汇票或银行承兑汇票打包,形成资产池,然后发行给投资者。标准化票据的核心在于“标准化”,即产品在期限、面额、信用评级等方面具有一致性,便于市场定价和交易。

票据标准化则是一个更广泛的概念,指票据市场在发行、交易、结算等环节实现统一规范和流程优化。它不仅包括产品层面的标准化,还涉及制度、技术和监管的协调。例如,通过电子票据系统的推广,票据的签发、背书和兑付过程更加透明高效,降低了操作风险和信用风险。票据标准化的目标在于提升市场流动性、降低交易成本,并促进票据作为融资工具的普及。

二者关系密切:标准化票据是票据标准化的具体产物,而票据标准化为标准化票据的发展提供了制度基础。在实际应用中,标准化票据常被视为一种“准标债”资产,因其具有较高的流动性和风险可控性。

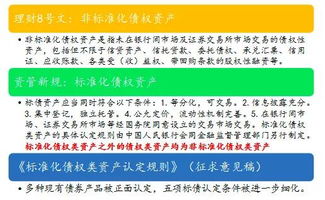

二、标债资产认定规则的核心要点与影响

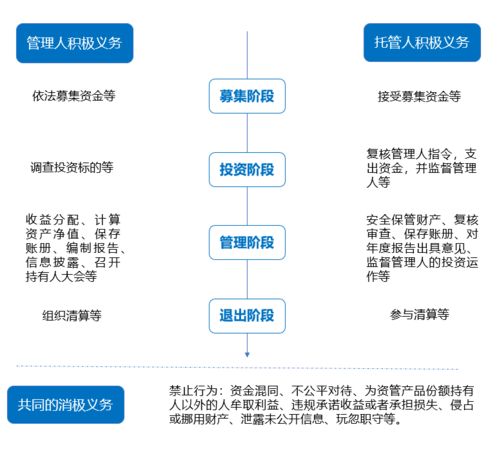

标债资产认定规则是金融监管机构为规范债券市场而制定的标准,旨在明确哪些资产可被归类为标准化债权资产。根据中国相关法规(如《标准化债权类资产认定规则》),标债资产需满足以下条件:标准化发行、集中登记、公允定价、流动性高、信息披露充分等。这些规则不仅适用于传统债券,还逐步扩展到票据等金融工具。

对于标准化票据而言,标债资产认定规则提供了明确的分类依据。如果标准化票据符合上述标准,它可被认定为标债资产,从而享受相关政策红利,例如在银行理财、保险资金等投资组合中占据更重要的位置。标债资产认定规则强调了风险隔离和透明度,要求产品结构简单、底层资产清晰,这推动了标准化票据市场的规范化发展。

票据标准化进程中仍面临挑战。例如,部分商业票据因信用等级较低或期限不匹配,难以完全满足标债资产的标准。这要求市场参与者在产品设计时加强风险管理和信息披露,以符合监管要求。

三、对投资管理的启示

标债资产认定规则与标准化票据的发展,为投资管理带来了多重启示:

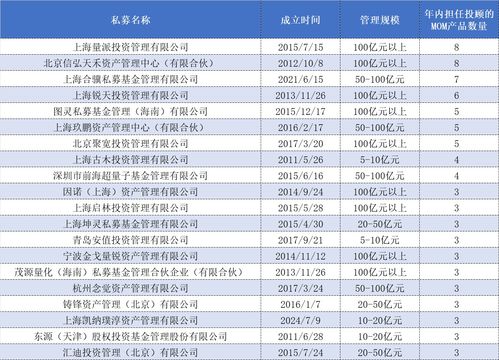

- 资产配置优化:投资者可借助标准化票据拓展投资渠道,实现资产多元化。由于标准化票据具有流动性高、风险相对可控的特点,它可作为固定收益类资产的重要补充,帮助投资组合在收益与风险间取得平衡。例如,在低利率环境下,标准化票据可能提供优于传统存款的回报。

- 风险管理强化:标债资产认定规则要求产品透明化和标准化,这促使投资管理者更加注重底层资产的质量和信用评估。在投资标准化票据时,需关注发起机构的信誉、资产池的分散度以及外部评级,以防范信用风险和流动性风险。同时,票据标准化的推进降低了操作风险,投资者可借助电子化平台实时监控持仓。

- 产品创新与合规性:金融机构在开发投资产品时,应结合标债资产规则,设计符合标准的标准化票据衍生品。例如,通过资产证券化手段,将非标票据转化为标准化产品,以吸引更多机构投资者。投资管理者需密切关注监管动态,确保产品合规,避免因认定不清导致的政策风险。

- 市场效率提升:票据标准化促进了市场信息的对称性,投资决策更加依赖于数据和模型。投资管理者可利用大数据和人工智能技术,分析票据市场的供需变化和利率走势,优化投资时机和策略。标准化票据的二级市场流动性增强,为主动管理提供了更多空间。

标准化票据与票据标准化在标债资产认定规则的框架下,正逐步重塑投资管理格局。投资者和金融机构应把握这一趋势,加强理论研究与实践探索,以提升资产管理水平。未来,随着金融科技的融合和监管政策的完善,标准化票据有望在资本市场中发挥更大作用,为实体经济注入活力。